Ceuta, 16 de marzo de 2025.

La mañana despierta con un aspecto distinto al de ayer. Hay mucha más nubosidad y ha estado lloviendo hasta hace un momento. La única zona abierta está situada en la bahía sur, entre dos grandes masas de nubes que traen de nuevo agua.

Entre las nubes y el horizonte una franja lenticular se va enrojeciendo. Mientras tanto, el frente de lluvia avanza sin parar y ya siento y escucho las primeras gotas.

La lluvia empieza a ser incesante, aunque no consigue detener al arrebol por el horizonte.

Aprieta la lluvia en los minutos previos a la salida del sol. He podido ver al sol emerger del horizonte y presenciar la tranformación de las nubes en color vino tinto. No obstante, la cortina de lluvia desenfoca la imagen, como si la cámara fotográfica fuera miope.

Después de desayunar he regresado al arroyo de Calamocarro y recorrido la ruta que hice ayer. Al llegar a casa me percaté de que había perdido los prismáticos y pensé que me lo había dejado en alguna de las paradas que hice para tomar fotos y escribir. Mi búsqueda ha resultado infructuosa. No han aparecido los prismáticos. Igual alguien los ha encontrado y le ha dado, sin querer, una alegría, pues eran buenos ¡Qué le vamos a hacer!

Como de todo hay que procurar sacar algo bueno, el regreso al arroyo ha sido la excusa perfecta para pasear por este bello paraje. Buena parte del recorrido la he hecho bajo la lluvia, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para mojarme los pantalones y los zapatos. Aunque, para no faltar a la verdad, el mojado de mis prendas se debe al paso por la floresta mojada y los zapatos se han empapado debido a mi torpeza al atraversar un tramo del arroyo.

Ahora estoy sentado delante del “Viejo Sabio”, quién me sugiere que escriba sobre la melancolía de los elementos, en especial del agua. Para ello me desplazo a una pequeña cascada.

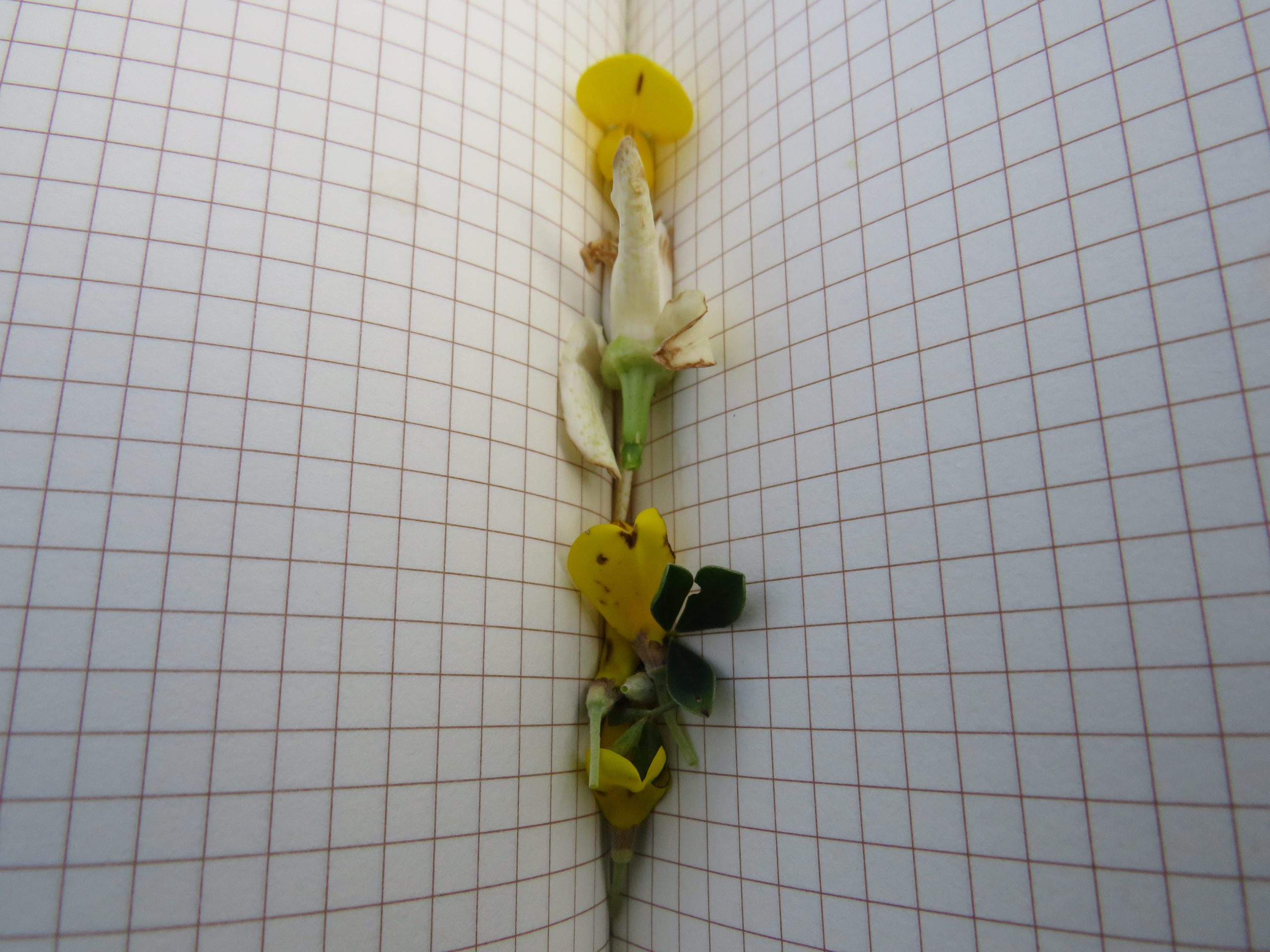

Durante el camino las nubes se despejan y el sol ha aparecido con fuerza contribuyendo, con su presencia, a que se derramen la fragancia de la naturaleza, mezcla de olor a tierra mojada, hierba fresca, las flores de los ergenes y el azahar de los naranjos cercanos, algunas de las cuales introduzco entre las páginas del cuaderno para perfumarlo.

Junto a la cascada escucho el borboteo y el flujo del agua que sigue su camino. Al hacerlo reflexiono sobre la atracción que sentimos por el agua. La vida surgió del agua y nuestros primeros meses de vida lo pasamos sumergidos en el líquido amniótico. Yo he tenido la suerte de estar presente en el parto de Alejandro y Sofía. Ambos nacieron del manantial del vientre de su madre. Todos los mamíferos nacemos de manera similar. Una diferencia sustancial es la de los cetáceos, que salen del mar interior al inmenso océano o mar. Nuestra toma de contacto con el aire es traumático. Nuestro instinto es llorar para aspirar todo el aire que podamos hasta que nuestros pulmones se acostumbren al rítmico inspirar y expirar.

El difícil momento de salir del agua y respirar por primera vez se compensa con el calor del pecho de nuestra madre, ese fuego maternal que buscamos en cada abrazo y beso que nos dan.

Poco a poco nos vamos acostumbrando a nuestra materialidad, a nuestro cuerpo, que contiene los cuatro elementos, principalmente el agua. El agua quieta de una laguna, como la de Walden -a cuya orilla pasó dos años Henry David Thoreau-, nos transmite paz y serenidad; el del arroyo, como el que tengo delante, nos aporta vitalidad; y el mar embrecido irradia fuerza y coraje. En general, la naturaleza nos traslada armonía, silencio, conformidad con el papel que le ha tocado desempeñar a cada uno de sus componentes, serenidad y adaptación paciente a los cambios estacionales. Los seres humanos de nuestra época, por el contrario, siempre van con prisa obsesionados con el cuidado de su cuerpo y desantendiendo el alimento que resulta nutritivo para el alma.

En mi paso por la pista de la Lastra me pregunto el motivo que ha llevado a tomar la drástica decisión de talar algunos pinos con varios décadas de edad. En este sendero sopla el viento y al mover las ramas de los eucaliptos emite el mismo sonido que la apertura de una puerta vieja en una casa encantada.

Los caminos del santuario de San José están florecidos con vincas, treboles, calas y enormes hojas de acantos que ocultan el sendero.

Me detengo un rato intentando localizar a una pareja de picapinos, pero no logro encontrarlos y desisto de seguir buscándolos.

Me siento un rato a escribir en el banco de madera que tiene efecto balsámico. La paz que aquí se siente es indescriptible. Hay que venir a este lugar para experimentarla. El sol, a esta hora cercana al mediodía, calienta mi cuerpo y, lo que es mejor, seca mis pantalones y zapatos. Escucho el chorro que cae por un trozo de manguera.

Sobre el fondo azul del cielo circulan a gran velocidad las nubes. También me llega con nitidez el repiqueteo de un picapinos, en ocasiones tan cerca que me levanto para localizarlos, pero no lo logro. Quizá se aproxime a beber a la alberca y así pueda verlo y fotografiarlo.

Al mirar hacia el cielo observo algunos ejemplares de aviones comunes. Lo extraño es que todavía no se haya acercado algún petirrojo o pinzón. Lo que sí he visto por el camino es a un mirlo. Supongo que, como hay agua por todo el arroyo, no necesitan acercarse a la alberca.

Doy una tregua a mi inquieto pensamiento cerrando los ojos y abriendo los sentidos. Vuelve a mí esa sensación de elevarme y contemplar el lugar y a la misma tierra desde una altura astronómica, sin tener miedo ni vértigo. Todo se relativiza si uno se posiciona en una perspectiva elevada y trascendente.

Es curioso que al relajar la mente emerjan imágenes de algunos amaneceres que he contemplado en estos diez o doce últimos años. Ha quedado fijadas en mi memoria, puede que de manera eterna.

Mis sueños son cada vez más reales, como si hubiera sido concendido permiso para visitar el mundo intermedio. Día a día voy construyendo mi realidad eterna, a la que algún día me trasladaré de manera definitiva.